CASO DE ESTUDIO: OCUPACIÓN URBANA Y SUBURBANA SOBRE EL TERRITORIO HIDROSOCIAL DE LA QUEBRADA LA AYURÁ

OCUPACIÓN URBANA Y SUBURBANA SOBRE EL TERRITORIO HIDROSOCIAL DE LA QUEBRADA LA AYURÁ

Caso de Estudio

Estudiantes:

Omar Darío Bustamante, Steven Tabares, Esteban Franco Puerta,

María Fernanda Pérez, Juan Guillermo Velásquez.

Estación del metro Ayurá - infraestructura asociada a la quebrada

OCUPACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA Y SUBURBANA SOBRE ÁREAS DE CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN LA QUEBRADA LA AYURÁ

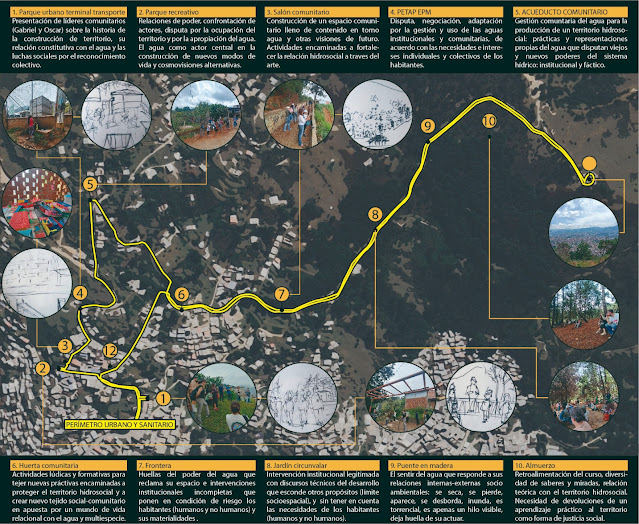

La quebrada La Ayurá localizada en el municipio de Envigado es un sistema hidrosocial de gran complejidad que teje un conjunto diverso, conflictivo y relacional de espacios, tiempos y actores sociales en disputa, resistencia o cooperación por dominar un campo o espacio relacional de poder. La mirada sobre este conflicto socioambiental se enfoca desde una aproximación mixta entre el estructuralismo y el postestructuralismo con elementos epistémicos y ontológicos del posthumanismo, que permitan abarcar un análisis más completo, en un ejercicio, en todo caso, superficial (estudio pragmático de aplicación de metodologías y teorías en un caso aun especulativo). Es decir, se intenta conjugar algunos elementos de cada enfoque teórico para develar nuevos actores y escenarios en la disputa por imponer un modelo de desarrollo y un territorio concebido y “vivido”.

El crecimiento y expansión urbana bajo un modelo de desarrollo “moderno” y capitalista de desposesión por apropiación basado en el capital inmobiliario (excedentes del capital industrial y financiero) para percibir ganancias y plusvalías extraordinarias, es un elemento clave para entender una de las formas en que se mueve el sistema económico imperante, el capitalismo. Justo en el municipio de Envigado, y en especial, en áreas contiguas a la quebrada La Ayurá se viene presentando este modelo de crecimiento urbano bajo la racionalidad del capital.

Esta situación está generando un conflicto por el territorio en la medida en que se evidencia un nuevo modelo de ocupación del suelo rural basado en la lógica de un desarrollo único y homogéneo que viene dominando hace décadas en los distintos municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Bajo esta lógica surgen una serie de conflictos y actores que se disputan los discursos, representaciones y prácticas del territorio hidrosocial en el sistema hídrico quebrada La Ayurá. Específicamente el valor de uso y valor de cambio del agua y el suelo, los modos de vida hegemónicos y alternativos o contrahegemónicos relacionados con el agua, las resistencias, articulaciones, acomodaciones, aprovechamientos y potenciales en la toma de decisiones vinculantes sobre el agua, las ontologías y las relaciones del y con agua y con el hidrosistema de la quebrada La Ayurá.

En este caso, por cuestiones metodológicas y analíticas de comprensión y aprehensión del territorio hidrosocial, se tomó una división político-administrativa del municipio sobre la cuenca de la quebrada La Ayurá, la cual permite entender, como base inicial, distintos componentes y elementos en las cuencas alta, media y baja. En este sentido, definimos la cuenca alta como zona “campesina” de relaciones diversas con el agua; en la cuenca media, justo en la zona de “transición” entre lo urbano y lo rural, es donde se presentan el conflicto socioambiental por la ocupación y el agua; y la cuenca baja, la parte urbanizada bajo un modelo de desarrollo y ocupación hegemónico con un sistema hídrico funcional y utilitarista.

Si bien, se dividió en primera medida el territorio hidrosocial por estas cuencas, se entiende que únicamente obedece a la comprensión inicial de la problemática, pero está claro que en la medida en que se ahonda en los distintos actores y escenarios, el territorio hidrosocial es relacional y complejo, donde en la realidad no es posible hacer esta división tajante, es decir, se toma este modelo esquemático para hacer un poco más comprensible, gráfica y discursivamente el problema.

Para llegar a este conflicto, es necesario hablar que históricamente la ocupación de la cuenca media, territorio hidrosocial en transición, se había ocupado de manera lenta y dispersa, a través de tipologías de casas campesinas y fincas de recreo. Esta ocupación cambia en el año 2000 con el primer instrumento de planificación aprobado por el municipio y basado en la Ley 388 de 1997. El POT modifica el modelo de ocupación y la visión de desarrollo territorial del municipio, un espacio concebido desde el conocimiento técnico y especializado, desconociendo el territorio “vivido” y la ocupación histórica de varias zonas del municipio ya que les cambian su régimen. Bajo esta lógica institucionalizada, de discursos técnicos y actores del desarrollo, para el año 2011 el municipio revisa el POT y dispone nuevas zonas de suelo de expansión y suburbanas, afectando directamente la cuenca media. Y en 2019 el municipio vuelve y hace una revisión de mediano plazo definiendo nuevas normativas urbanísticas que afectan la ocupación de la cuenca media.

En esta situación, bajo un territorio concebido verticalmente y bajo las lógicas de la acumulación capitalista, algunos habitantes de El Esmeraldal, instauraron una Acción Popular para la “protección del derecho colectivo al medio ambiente sano” la cual fue confirmada en diciembre del 2021 bajo sentencia de segunda instancia por el Consejo de Estado: “… declaró la vulneración de los derechos colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida, y al goce de un ambiente sano por parte del MUNICIPIO DE ENVIGADO. Razón por la cual, ORDENA al Municipio de Envigado, en coordinación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a elaborar sendos estudios ambientales que tiendan a definir zonas de protección ambiental y demás.”

Esta línea de tiempo con algunos hitos identificados, y bajo una lógica institucionalizada y una respuesta de las poblaciones localizadas en el territorio, permite comprender de alguna manera el conflicto socioambiental e hidrosocial. Es un conflicto reciente, pero con antecedentes de hace una década atrás, un proceso dinámico que fue sumando actores y disputas por la definición del territorio hidrosocial.

El Estado con la promulgación de la Ley 388 de 1997 conocida como la norma base de ordenamiento territorial y con algunos decretos posteriores que modificaron o adicionaron nuevos elementos, como el decreto 1077 de 2015 y el 1232 de 2020, es un actor clave, que concibe el territorio desde la norma, como espacio vacío que hay que llenar bajo datos estadísticos y estudios técnicos y desde un modelo de desarrollo moderno, capitalista y neoliberal. El municipio como garante de ordenamiento territorial aplica e implementa la norma nacional de acuerdo bajo las lógicas de la política electoral, los intereses privados del capital inmobiliario y del sector de la construcción. La secretaría de Planeación como actor técnico-político define, controla y aprueba de manera detallada la clasificación, usos, tratamientos y normativas urbanísticas con procesos de participación social normativos y legitimadores del desarrollo establecidos en el POT. Las corporaciones regionales ambientales -CAR-, en este caso, Corantioquia en el suelo rural y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el suelo urbano, también como actores técnico-políticos encargados de concertar el POT y hacer control a la ocupación del suelo y a procesos ambientales en el municipio, se configuran como un actor esencial en la protección del ecosistema hídrico de la quebrada La Ayurá.

EPM como actor técnico-político fundamental en el sistema hídrico, con su concepción del agua como recurso estratégico y como gestor de la infraestructura hídrica interviene de manera concreta en la definición de la clase del suelo: perímetro sanitario que define el suelo urbano y de expansión, en la cobertura, calidad y cantidad del recurso para el desarrollo de la urbanización, y en general como legalizador institucional del “territorio” bajo la lógica de “neutralidad” técnica-científica del desarrollo. Los acueductos veredales y/o comunitarios que se organizan a partir de su relación con el agua, infraestructura artesanal o técnica que configura movimientos alternativos, instrumentales políticos, resistencias y contradicciones (comunidades que saben jugar a partir y desde la institucionalidad de acuerdo con sus objetivos), y nuevos relacionamientos multiespecie (la quebrada como actor).

Organizaciones sociales, academia y colectivos ciudadanos y ambientales que le disputan el discurso y las prácticas hidrosociales a los actores institucionales y privados-empresariales por la ocupación del territorio y su relación constitutiva con el agua: territorio hidrosocial. Apropiaciones de las materialidades de la quebrada, nuevas configuraciones socioespaciales, producción alternativa del territorio, otras ontologías relacionales, reportorios políticos diversos, autogestión del agua, distintas concepciones del mundo y del futuro, acciones estratégicas como recursos judiciales, protestas sociales, pequeñas resistencias, todas dispuestas en el territorio hidrosocial para contener un crecimiento de la urbanización descontrolado, descontextualizado, irracional, despojador, desplazador con las condiciones locales y los saberes situados de los habitantes de la cuenca media de la quebrada La Ayurá.

Los actores privados-empresariales han sido los interesados en expandir el desarrollo urbano a través de procesos de urbanización y suburbanización en la cuenca media de la quebrada La Ayurá. Con la declaratoria del POT de nuevos suelos de expansión y suburbanización en esta cuenca, se ha empezado a intervenir de manera dramática las condiciones del suelo, antes rural, con características de campo y prácticas campesinas algunas, y otras incipientemente urbanas, con un nuevo modelo de desarrollo que toma el agua como recurso y por ende es necesario una nueva infraestructura articulada al sistema hídrico urbano, con nuevas ocupaciones de alta densidad y morfologías urbanas. Actores como constructoras, capital financiero de bancos y fiducias, desarrolladores nacionales y extranjeros; el Estado con subsidios a nuevos desarrollos de vivienda de interés social y prioritario; consultores y academia con estudios técnicos y discursos especializados que legitiman la ocupación; ciudadanos con necesidades de vivienda y/o con alta capacidad económica que difunden el discurso de desarrollo; en fin, un potente entramado de actores privados hegemónicos que utilizan su poder y recursos para opacar otras realidades y ontologías sobre el territorio.

La disputa por el poder, por dominar el campo o por definir el espacio relacional es asimétrico y desigual, pero opera según las mismas lógicas del agua, de la materialidad, se estanca, corre, se desborda, se seca, se ensucia, cambia de color, se llena de vida y de muerte, marca huellas y olvidos, su energía es incontenible en ocasiones, pero a veces es maleable, su estado está definido por su relación con la naturaleza y la sociedad, por el tiempo y el espacio, por la historia y la memoria, por el presente, por la verticalidad y la horizontalidad.

Acción popular en El Esmeraldal

Construcción cartografía hidrosocial - Quebrada La Ayurá

Quebrada La Ayurá - Prácticas en el tiempo

Comentarios

Publicar un comentario